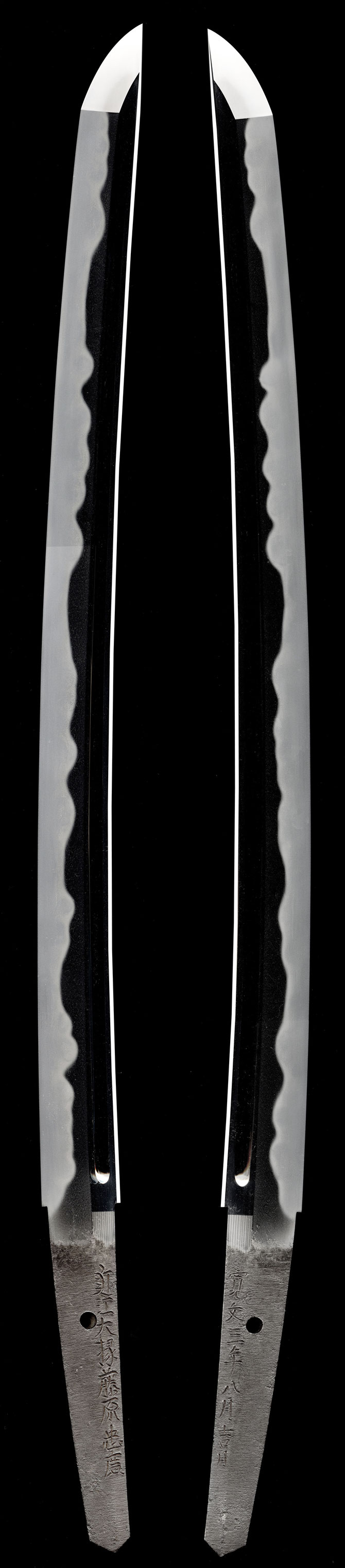

脇指 銘 近江大掾藤原忠廣 (新刀・上々作)(大業物)

寛文三年八月吉日

特別保存刀剣鑑定書(平成24年8月13日)付

¥売却済

金着二重鎺、白鞘付

茨城県教育委員会登録証(平成21年7月24日)付

◎時代・国

江戸初期(362年前)、肥前。

◎法量

刃長46.5㎝(1尺5寸3分5厘) 反り0.8㎝(2分7厘)

元幅3.1㎝(1寸2厘) 先幅2.3㎝(7分6厘)

元重0.7㎝(2分3厘) 先重0.54㎝(1分8厘)

鋒長3.55㎝(1寸1分7厘) 茎長13.8㎝(4寸5分5厘)

◎形状

鎬造、庵棟、身幅広く、重ね厚く、踏張りがあり、やや反りもあって姿良く、中鋒となる。

◎鍛

小板目に小杢目肌頗るよく約み、地沸微塵に厚くつき、地景細かによく入り、かね冴える。

◎刃文

大互の目乱れに湾れを交えて志津風となり、逆がかった太い足や葉、いわゆる虻の目を焼き、匂深く小沸厚くつき、金筋・砂流し頻りにかかってよく働き、匂口明るく冴える。

◎帽子

焼き深く、直ぐに小丸に品良く返り、僅かに掃き掛ける。

◎彫物

表裏に丸留の棒樋がある。

◎茎

生ぶ、先入山形、鑢目浅い勝手上がり、目釘孔1。

◎説明

近江大掾忠広は初代忠吉の嫡男で、寛永九年に父が没した時は未だ19歳の青年であったが、同九年から作刀が見られる。これは元来刀匠としての天分と技量を持ち合わせていた事はもちろんであるが、初代忠広当時の弟子達の協力によって彼を助けたことも大きな力となっている。寛永18年7月に近江大掾を受領し、元禄6年81歳で没している。この間の作刀歴は60有余年におよび、肥前刀工中でも最も多くの作品を遺している。

本作は、鍛えの肌目が細かに立って、地沸が微塵に厚くつき、地景が細かによく入り、かねが冴え、刃文は焼幅を広く取って、大互の目乱れに湾れを交え、太い足や葉が入って匂い深く、小沸厚くつき、金筋・砂流しが頻りにかかってよく働き、匂口が明るく冴えるなどの出来口で、常々の同作に比して、地刃共に力強く、迫力のある一口である。

尚本作の鑢目が顕著に勝手上がりとなっており、志津を狙った覇気に溢れた作柄から、初期の三代陸奥守忠吉の手による代作とも考えられる。

いずれにしても同作中の傑出した出来映えを示しており、寛文三年紀があることも貴重である。

刀剣の販売・買取・下取・無料評価・鑑定・研磨・工作等、日本刀に関する全てのご相談に応じます。

刀剣の販売・買取・下取・無料評価・鑑定・研磨・工作等、日本刀に関する全てのご相談に応じます。